ニュース&トピックス

教育情報・お知らせ

2025.7.20

【大学受験突破シリーズ】高校生の家庭学習におけるAI活用のすすめと注意点――強力なパートナーとして活かすために[高校生対象]

【大学受験突破シリーズ】高校生の家庭学習におけるAI活用のすすめと注意点――強力なパートナーとして活かすために[高校生対象]

近年、ChatGPTに代表される生成AIの進化と普及が加速し、高校生の家庭学習にもAIが活用される場面が増えてきました。自宅で勉強していて、「先生に聞きたいけど、今は誰もいない…」という場面で、AIが“相棒”のように頼れる存在になりつつあります。ですが、その便利さゆえに、使い方には注意すべき点もあるのが実情です。

今回は、AIを高校生の家庭学習に効果的かつ健全に取り入れるための視点を、「活用の利点」「依存のリスク」「バランスとルール」の3つの観点から考えていきましょう。

1.AIは学習を支える強力なパートナー

まず、AIは間違いなく学習の心強いサポーターになります。ChatGPTのような生成AIは、あらゆる教科で理解を深めるサポートをしてくれます。

たとえば数学では、一気に解答を見せるのではなく、段階的なヒントを求めることで、思考の流れを意識しながら解き進めることができます。英語では、単語の意味だけでなく、文法解説や例文の提示も可能。理科では、抽象的な概念を具体例とともに解説することで、イメージの定着を助けてくれます。

加えて、AIは要点の整理やノート作成、テスト対策、過去問の解説、小論文の構成サポートなどにも幅広く対応可能です。しかも、夜遅くでも、何度でも、恥ずかしがらずに質問できるのは、AIならではの強みです。

2.ただし、便利さには“落とし穴”も

一方で、便利すぎるがゆえのリスクもあります。

まず気をつけたいのは、過度な依存による「考える力」の低下です。AIにすぐ答えを聞いてしまうクセがつくと、自分で考える前に答えを得るようになってしまい、思考力や理解力の成長が鈍化する恐れがあります。

また、AIが出す情報は常に正確とは限りません。誤った情報や、文脈を理解していない不自然な説明が混ざっていることもあります。AIの答えをそのまま信じるのではなく、「本当にそうなのか?」と自分で検証する姿勢が必要です。

さらに、AIによるレポートや宿題の“丸写し”が問題になることもあります。これは当然ながら不正行為にあたり、学校によっては厳しく指導される可能性もあります。学ぶための道具として、ルールを守って使うことが絶対条件です。

加えて、AIに個人情報(氏名・学校名など)を入力するのは避けるべきです。プライバシーや安全の観点からも、個人が特定されうる情報は入力しないという姿勢を徹底しましょう。

3.“AIと学ぶ”ためのルールと工夫

では、AIを上手に活用するために、どんな工夫やルールが必要でしょうか。

まずは、「自分で考える → AIに相談する → 再び考える」という学習の流れを大切にすることです。AIは“先生”ではなく“相談役”。答えを鵜呑みにせず、「なぜこの答えになるのか?」「別の考え方はないか?」と問い返す姿勢が、理解を深める鍵になります。

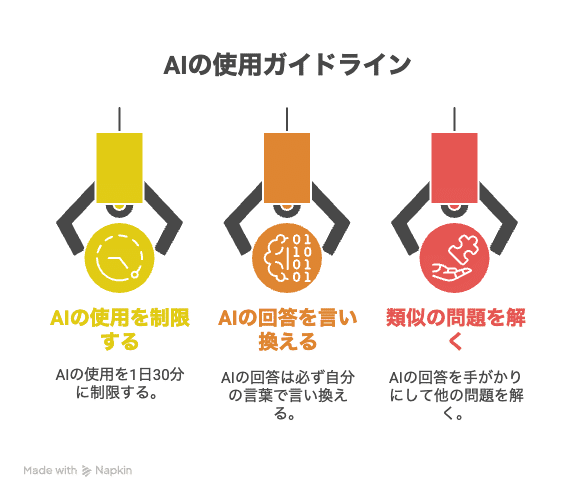

家庭内でのルール設定も有効です。たとえば、

といったルールを親子で話し合い、共有しておくことで、無意識の依存や不適切な使い方を防ぐことができます。

また、保護者の方もAIの仕組みや使い方を知っておくと、お子さんの使い方を見守る際により安心です。大切なのは、AIに頼りきらず、自分自身が「主役」であることを忘れないことです。

AIは、これからの学習における強力なパートナーになり得ます。しかし、あくまでツールは“道具”。AIを活かすも殺すも、使う側の意識次第です。

自分で考え、わかるまで掘り下げ、表現する――人にしかできない学びの力を大切にしながら、AIの力を上手に借りていく。そんな未来志向の学び方を、今日から始めてみませんか?

noteでEFG(旧久保田学園グループ)の教育情報を発信しています。

⇨https://note.com/kubotag