ニュース&トピックス

教育情報・お知らせ

2025.11.15

【大学受験突破シリーズ】合格への戦略的アプローチ ― “脱•がむしゃら”で最短ルートを行け!![高3生 対象]

2025年9月28日 10:00

大学受験は「努力量を競う場」と思われがちですが、実際には戦略のある努力を積み重ねた人が合格を手にします。ただがむしゃらに勉強するだけでは、効率よく準備した受験生に後れを取ってしまうのです。合格を確実にするには、模試の偏差値に一喜一憂するだけでなく、「入試本番までにどう点数を積み上げるか」という戦略が欠かせません。

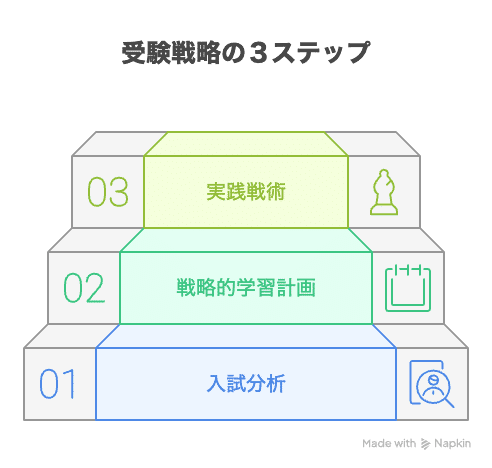

ここでは、合格をつかむための三つのステップ ― ゴールを知る(入試分析)・戦略を立てる(学習計画)・実践での戦術 ― を紹介します。

ステップ1:入試分析 ― ゴールを知ることから始めよう

まず大切なのは「ゴールを知る」こと。つまり志望校の入試を徹底的に調べることです。

過去問は「ゴールの地図」

過去問は「今の力試し」ではなく「ゴールを知る道具」として活用しましょう。

-

出題傾向と難易度: 同じ難関私大でも、同志社大は英作文や和訳といった記述式が中心なのに対し、立命館大は4択文法問題を単体で出すなど、傾向に大きな差があります。

-

合格最低点: 数年分を確認し、余裕を持った目標点を設定しましょう。医学部の例では、佐賀大医学部は約80%、和歌山県立医大は約40%と、必要得点率に大きな差があります。

志望校と科目の取捨選択

-

配点比率: 大阪大学外国語学部では英語の配点が47%超。共通テストで高得点を取っても、英語で失敗すれば合格は難しいのです。

-

自分との相性: 得意科目が生かせる大学を選ぶのも戦略です。出題傾向と自分の強みを照らし合わせて「勝ちやすい土俵」を見極めましょう。

ステップ2:戦略的学習計画 ― 点数から逆算する

ゴールを知ったら、今の位置を確認し、合格までの道を計画に落とし込みます。

目標点の二重設定

合格には「最低目標」と「最高目標」を設定するのが効果的です。

-

最低目標: 合格最低点ギリギリを下限として設定。

-

逆算思考: 例えば80点を狙うなら、「20点はどこで落としてもよいか」を事前に考えておく。

英数先行と弱点克服

-

英数先行: 英語と数学は定着に時間がかかるので早めに仕上げ、理社は後半に集中。

-

弱点の根本解決: 英語長文が苦手なら、実は文法不足が原因かもしれません。苦手の「根っこ」をつぶすことが点数アップにつながります。

模試は「成績表」ではなく「分析ツール」

-

復習が命: 模試を受けて終わりではなく、間違いの理由を徹底分析。

-

合計点主義: 苦手科目を10点伸ばすより、得意科目で10点伸ばした方が合格に近づくことも。点数はトータルで考えましょう。

ステップ3:本番で差をつける実践戦術

試験本番は、知識だけでなく「解き方の戦略」も合否を分けます。

時間配分と捨て問の決断

-

合格に必要なのは6〜7割。つまり全問正解は不要。

-

最初から「この問題は時間をかけない」と決めておくことで、タイムロスを防げます。

解答順序とルール化

-

得意問題から着手: 取れる点数を先に確保。

-

迷ったときのルール: 選択肢で悩んだら30秒で決める、など自分ルールを持つと焦らず進めます。

まとめ ― 戦略は努力を「合格力」に変える

大学受験は、単なる知識の量ではなく「戦略性」が合格を左右します。

-

過去問と入試分析でゴールを知る

-

学習計画を立てて逆算する

-

本番での戦術を準備する

この流れを踏むことが、最短で合格に近づく方法です。勉強が思うように進まない時も、少し簡単な問題に戻ってリズムを取り戻すことが大切です。そして、信頼できる先生や家族に相談しながら、計画を積み重ねてください。

受験戦略を立て、それを実行し、最後までやり抜く力。それこそが合格を引き寄せる最大の武器です。

noteでEFG(旧久保田学園グループ)の教育情報を発信しています。

⇨https://note.com/kubotag