ニュース&トピックス

教育情報・お知らせ

2025.11.15

【大学受験突破シリーズ】共感型コミュニケーションで育む子どもの自主性 ─子供に響く”伝え方”[保護者の皆様 対象]

2025年10月19日 10:00

子どもの自主性を育みたい——そう願う保護者の方は多いものです。ところが現実には、「言っても動かない」「反発されてしまう」といった壁にぶつかることも少なくありません。特に受験期のようにプレッシャーが高まる時期には、「どう接するのが正解なのか」と悩む方も多いでしょう。その鍵となるのが「共感型コミュニケーション」です。

■ 叱咤激励よりも、まず「共感」を

「ちゃんとやってるの?」という言葉。つい口をついて出るこの問いかけには、実は落とし穴があります。子どもからすれば「やってるわ」という一択の返答しかできず、対話が終わってしまうからです。これは建設的な会話ではなく、保護者の不安を吐き出す“愚痴”として受け止められてしまうこともあります。

多くの受験生は、自分でも「このままではいけない」と分かっています。学校や塾という“外の世界”では、ライバルとの比較や叱咤激励という名の厳しい言葉にさらされている。だからこそ、家庭は「最後の砦」であってほしいのです。塾や教師が「鼓舞」する立場だとすれば、保護者の役割は「共感」すること。本人の悩みや迷いを一度受け止め、「そう感じるんだね」と言ってあげるだけでも、子どもの心は驚くほど軽くなります。

■ 指導者から「伴走者」へ、親の役割の変化

共感型コミュニケーションの本質は、子どもの意見に賛成することではなく、「理解しようとする姿勢」にあります。

「なるほど、そう思ったんだね」と共感を示すだけで、子どもは「わかってもらえた」という安心感を得て、自分の行動を見直す余白を持てるようになります。

保護者の役割は“指導者”から“伴走者”へと変わる時期に来ています。

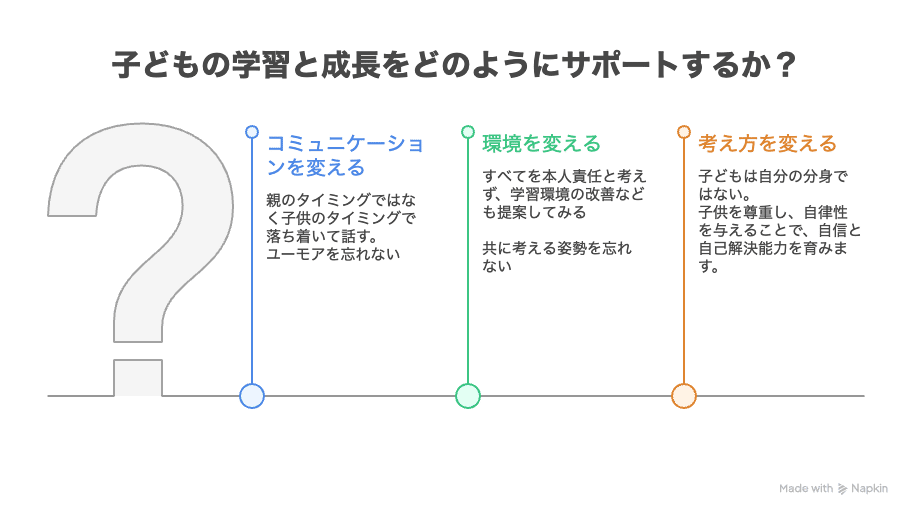

そのうえで、共感型コミュニケーションには3つのポイントがあります。

-

コミュニケーションのしかたを変える

-

叱るより、落ち着いて話すこと。タイミングと平常心を大切にします。子どもがリラックスしているときに、穏やかな口調で「どうした?」と聞くだけで十分です。

-

また、自分の高校時代の失敗談をユーモラスに話すのも効果的です。親の“人間らしさ”を見せることで、子どもは心を開きやすくなります。

-

実際、受験を終えた多くの卒業生が「親に一度も『勉強しなさい』と言われなかった」ことをポジティブに語っています。

-

-

環境を変える提案をしてみる

-

やる気が出ない原因が、実は環境にあることも多いもの。机の上を整える、勉強場所をリビングに変えるなど、物理的な変化が心を動かすことがあります。

-

その際は「なんでやらないの?」ではなく、「どんな環境だとやりやすいと思う?」と共に考える姿勢が大切です。

-

-

保護者の考え方を変える

-

子どもを「自分の分身」ではなく、「一人の人間」として尊重すること。すぐに答えを出さず、見守る勇気を持つことで、子どもは自分の考えを整理し、自力で解決する力を育みます。

-

進路選択の場面では、「任せてもらえた」経験が子どもにとって大きな自信になります。

-

■ 安心感が、自主性と自信の土台になる

共感によって生まれる「安心感」は、子どもの自主性と自信の土台です。

家に帰った子どもが本当に求めているのは、「今日も頑張ったね」「一緒にご飯食べようか」という、ささやかな言葉。愛情表現に難しい言い回しは要りません。

時には、何も言わずにそっとハグをしてあげる。それだけで、子どもは「大丈夫」と思えるのです。

共感は、行動を強制するものではなく、行動を引き出すきっかけです。

今日の何気ない対話から、「叱る」ではなく「寄り添う」を意識してみてください。

保護者が「伴走者」になることで、子どもは自分の足で未来へと歩き出します。

noteでEFG(旧久保田学園グループ)の教育情報を発信しています。

⇨https://note.com/kubotag